1. EINFÜHRUNG

Samuelson[1] hat in einem Modell mit öffentlichen und privaten Gütern die Bedingung für globale Effizienz abgeleitet und ein allgemeines Gleichgewicht für den Zwei-Güter-Fall auch grafisch[2] ermittelt. Demnach muss die Summe der individuellen Grenzraten der Substitution zwischen dem öffentlichen und dem privaten Gut der Grenzrate der Transformation (auf der Transformationskurve) entsprechen. Offen ließ er jedoch die Frage, wie die wahren Präferenzen der einzelnen Individuen zu ermitteln sind. Die neigen vielmehr dazu, falsche Präferenzen anzugeben, damit sie einen möglichst kleinen Anteil der Kosten der Bereitstellung des öffentlichen Gutes tragen müssen (sog. „Trittbrettfahrer“-Verhalten).

Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich an, die Individuen über die bereitzustellende Menge abstimmen zu lassen. Die beschlossene Menge kann dann realisiert werden. Da es sich hierbei um demokratische Abstimmungsregeln handelt, muss als Ergebnis des Abstimmungsverfahrens die Menge bereitgestellt werden, die eine breite Zustimmung der Gesellschaft findet.

Eine andere wichtige Frage ist, inwieweit die beschlossene Menge auch im Sinne der obigen Samuelson-Bedingung auch pareto-optimal ist. Im folgenden werden einige Abstimmungsregeln dargestellt und auf ihre Pareto-Optimalität hin geprüft. Dabei werden solche öffentlichen Güter betrachtet, für die die Nicht-Rivalität im Konsum gilt und ein Ausschluss von ihrer Nutzung nicht möglich ist.

Je nachdem ob die Mitglieder einer Gemeinschaft selbst über das Ausmaß der Bereitstellung von öffentlichen Gütern abstimmen oder von ihnen gewählten Vertretern diese Aufgabe übertragen, wird zwischen direkter und indirekter Demokratie unterschieden. In Abschnitt 3 werden zwei Abstimmungsregeln der direkten Demokratie behandelt, die Einstimmigkeitsregel und die Mehrheitsregel. Anschließend wird in Abschnitt 4 die indirekte (repräsentative) Demokratie dargestellt.

2. DIREKTE DEMOKRATIE

2.1. Einstimmigkeitsregel

Das Modell, das auf Wicksell[3] zurückgeht, sieht folgendes vor:

Es soll über ein Gesamtpaket abgestimmt werden, bei dem die Einführung des öffentlichen Konsumgutes oder die Änderung der bereitgestellten Menge mit einem Vorschlag über die Steuerlastverteilung gekoppelt wird.

Jeder Abstimmungsberechtigte kann weitere Vorschläge zu demselben Problemkreis einbringen.

Das Abstimmungsverfahren wird so lange fortgesetzt, wie sich Einstimmigkeit erzielen lässt.

Auf diese Weise endet man schließlich in einer pareto-optimalen Situation.

Wicksell geht bei seinen Überlegungen davon aus, dass die Bereitstellung von öffentlichen Gütern von allen Bürgern als etwas Positives angesehen wird. Gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine Menge bereitzustellen, bei der der voraussichtliche Nutzen die Kosten (= Steuerlast) übersteigt, dann gibt es bei gegebener Menge mindestens eine Steuerlastverteilung, bei der gegenüber der Situation ohne diese Menge für jeden Bürger sich einen Nettovorteil ergibt. Diese Steuerlastverteilung müsste dann einstimmig bewilligt werden. Bei diesem Abstimmungsverfahren gibt es also im Gegensatz zu anderen Verfahren nur Gewinner[4].

Das Problem bei der Einstimmigkeitsregel ist, dass es nicht eine sondern eine große Zahl von Steuerlastverteilungen gibt, bei denen jeder Abstimmungsberechtigte aus der Bereitstellung einer bestimmten Menge einen Nettovorteil zieht[5].

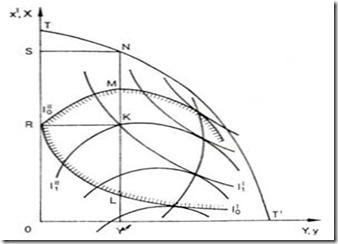

Dieses Problem wird in Abb. 1 dargestellt:

Abbildung 1: Quelle: Arnold, V. a.a.O., Seite 110. X sei das private Gut und Y das öffentliche Konsumgut.

Die Gemeinschaft besteht aus den Konsumenten I und II. Vor Einführung des öffentlichen Gutes Y verbrauchen die Individuen insgesamt die Menge OT des privaten Gutes (I die Menge OR und II die Menge RT) und realisieren Punkt T auf der Transformationskurve TT´. Es wird nun der Vorschlag eingebracht, die Menge Y´ des öffentlichen Gutes bereitzustellen. Die Kosten der Bereitstellung entsprechen der Strecke ST (Opportunitätskosten[6]). I müsste dann maximal auf die Menge OR-Y´L = KL des privaten Gutes verzichten, II die Menge RT-NM = KM+ST ohne sich gegenüber dem Ausgangszustand zu verschlechtern.

Insgesamt müssten I und II maximal auf die Menge ML+ST des Gutes X verzichten, während die Kosten der Bereitstellung von Y nur ST betragen. Es ist demnach möglich, die Kosten ST so auf die beiden Individuen zu verteilen, dass sie ihre Position verbessern (indem Kosten in Höhe von ML des privaten Gutes eingespart werden[7]). Die Frage ist jedoch, wie die Individuen um die Menge ML des privaten Gutes entlastet werden können und wie viel von den Kosten ST jeder tragen soll.

Die große Zahl der möglichen Steuerlastverteilungen, die jeden besser stellen, wird zu strategischen Überlegungen führen. Der einzelne Abstimmungsberechtigte wird - solange er im eigenen Interesse handelt - nur derjenigen Steuerlastverteilung zustimmen, die ihm den größtmöglichen persönlichen Vorteil verspricht. Verhält sich nun jeder so, dann wird keiner der Vorschläge einstimmig akzeptiert[8]. Die Verhandlungskosten, um alle zu überzeugen, einem bestimmten Vorschlag zuzustimmen, sind mit zunehmender Größe der Gesellschaft prohibitiv hoch. Andererseits besteht die Gefahr, dass einzelne Bürger ihr Vetorecht missbrauchen, um einen hohen Preis für ihre Zustimmung zu erpressen. Damit scheitert die Einstimmigkeitsregel als Allokationsmechanismus, der ein pareto-optimales Angebot an öffentlichen Gütern garantiert, als nicht praktikabel aus.

2.2. MEHRHEITSREGEL

2.2.1. Das Grundmodell

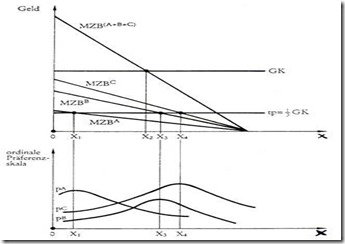

Als Alternative zur Einstimmigkeitsregel steht die Mehrheitsregel zur Verfügung. Dem Grundmodell liegen folgende Annahmen zu Grunde[9]: · Die Abstimmungsberechtigten sind gleichzeitig Konsumenten der öffentlichen Güter und Steuerzahler. Alle Abstimmungsberechtigten stimmen ab. Der Kostenbeteiligung der einzelnen Individuen zur Finanzierung der öffentlichen Güter wird generell, d.h. unabhängig vom Ausgang der Abstimmung festgelegt[10]. · Budgetdeckung ist vorgeschrieben. · Es wird über jeden Vorschlag separat abgestimmt. Eine Verbindung mit anderen Vorschlägen ist unzulässig. · Die Präferenzordnungen sind eingipflig. · Als angenommen gilt ein Vorschlag, der die einfache Mehrheit, d.h. 0,5n + 1 der n abgegebenen Stimmen, erreicht hat. · Koalitionen unter den Wählern werden wegen der hohen Verhandlungskosten als unmöglich betrachtet. Eingipfligkeit bedeutet, dass die Alternativen für jedes Individuum auf einer eindimensionalen Skala so angeordnet werden können, dass die Rangordnung der Alternativen, ausgehend von der besten Alternative (d.h. ihrem Präferenzgipfel) nach beiden Seiten hin monoton abfallen[11]. Je weiter die Bereitstellung von der vom jeweiligen Individuum präferierten Menge abweicht, desto schlechter die Situation für das Individuum. Im unteren Teil der Abbildung sind diese Präferenzordnungen als Kurven pA, pB und pC gekennzeichnet. Zu welchen Ergebnissen das Grundmodell führt, lässt sich anhand der folgenden Abbildung darstellen: Zur Diskussion steht das öffentliche Gut X. Es gibt der einfachheitshalber nur drei Individuen (bzw. Gruppen) A, B und C. Ihre marginalen Zahlungsbereitschaften sind mit MZAA, MZBB und MZBC dargestellt. GK sind die Grenzkosten einer Erhöhung der bereitzustellenden Menge des öffentlichen Gutes. Der Steueraufteilungsschlüssel sieht vor, dass jeder der drei Wähler 1/3 der Grenzkosten des öffentlichen Gutes trägt. Der Vorschlag, die Menge X1 bereitzustellen, wird von allen Wählern akzeptiert, weil bis X1 die MZB von jedem Wähler größer oder gerade gleich groß ist, wie der Beitrag, den er für zusätzliche Einheiten von X ohnehin leisten muss. Größeren Mengen als X1 stimmt A nicht mehr zu. B und C wünschen jedoch größere Mengen von X. Der Menge X3 stimmt B gerade noch zu.

Der würde auch C zustimmen, weil er noch größere Mengen wünscht.

Abbildung 2: Quelle: Blankert, Charles B.: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 2. Auflage, München 1994, S. 109.

Für die Menge X3 gibt es demnach eine einfache Mehrheit, sie könnte realisiert werden. Höhere Mengen akzeptiert nur noch C, für sie gibt es also keine Mehrheit mehr. Der entscheidende Wähler in diesem Verfahren ist also der mittlere Wähler, der genau gleich viel Stimmen über wie unter sich hat. Dieser sog. Medianwähler gibt dann den Ausschlag über die bereitzustellende Menge des öffentlichen Gutes und die Höhe des Budgets. Die Menge X3 stellt insofern das Medianwählergleichgewicht dar[12]. Die Menge X3 ist jedoch nicht pareto-optimal. Die pareto-optimale Menge liegt im Schnittpunkt der Grenzkostenkurve mit der Kurve der gesamten MZB aller drei Individuen MZB(A+B+C), weil nur an dieser Stelle die Summe der MZB den Grenzkosten entspricht. Demnach ist die Menge X2 pareto-optimal. Diese Menge liegt unter der beschlossenen Menge X3. Bei anderen Präferenzen und Kostenaufteilungen könnte die optimale Menge auch über X3 liegen. Die pareto-optimale Menge kann sich also nur zufällig ergeben.

3.2.2. Mehrgipflige Präferenzordnungen

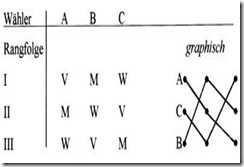

Im Grundmodell wurden eingipflige Präferenzordnungen angenommen. Wird diese Annahme aufgehoben und werden mehrgipflige Präferenzen zugelassen, dann ist die Mehrheitsregel nicht mehr anwendbar. Um die Folgen von mehrgipfligen Präferenzordnungen zu verdeutlichen, werden die Präferenzordnungen der Individuen des Grundmodells wie folgt geändert[13]:

Abbildung 3

Die drei Individuen sollen darüber abstimmen, welche Menge des öffentlichen Konsumgutes bereitgestellt werden soll.

Bei wiederholten Abstimmungen gibt es folgende Ergebnisse:

Jede Alternative schlägt also die nächstfolgende, wobei insgesamt ein Zyklus entsteht. Die hier betrachtete Gesellschaft ist also bei einer Mehrheitsabstimmung nicht in der Lage, sich auf eine eindeutige Rangfolge der Alternativen festzulegen (sog. Arrow-Paradoxon). Gilt jedoch die Transitivitätsbedingung, dann folgt aus und ‚ V f W. Zwischen dem letzten und dem ersten Vorschlag wird nicht mehr abgestimmt. Damit ergibt sich ein scheinbar eindeutiges Ergebnis. Aber auch dieses Ergebnis hängt von der Reihenfolge der Abstimmungen ab. So kann sich im obigen Beispiel auch folgendes ergeben:

Durch ein geschicktes Vorgehen lässt sich demnach das Ergebnis beeinflussen. Der Zyklus bei der kollektiven Rangfolge der Vorschläge und die von der Reihenfolge der Abstimmungen abhängigen Ergebnisse sind möglich, weil die Präferenzordnung des Wählers C zweigipflig ist. Wie man in der Grafik von Abbildung 3 erkennen kann, hat seine Präferenzordnung zwei maxima.

Wäre sie eingipflig, dann gäbe es auch keinen Zyklus. Zyklische Mehrheiten sind nicht auszuschließen, wenn man mehrdimensionale Präferenzen betrachtet. Die Gesellschaft müsste z.B. entscheiden, ob ein Stück Land als Fußballplatz, Wohnungsbaugrundstück oder als Biotop zu verwenden ist. Es ist dann denkbar, dass die Bürger bezüglich der Verwendung des Grundstücks als Fußballplatz, Wohnungsbaugrundstück oder Biotop eingipflige Präferenzen haben, wenn man diese Fragen separat betrachtet (Annahme 3 des Grundmodells). Wenn aber die Bürger Prioritäten zwischen den drei Möglichkeiten setzen müssen, ist die Eingipfligkeit sehr unwahrscheinlich[14]. Dann ist auch mit zyklischen Mehrheiten zu rechnen, je vielseitiger die Präferenzordnungen der Bürger sind. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass wenn mehrgipflige oder mehrdimensionale Präferenzordnungen zugelassen sind, die Ergebnisse des Grundmodells sich zusätzlich verschlechtern.

3. ENTSCHEIDUNGEN IN DER REPRÄSENTATIVEN DEMOKRATIE

Im Falle der repräsentativen Demokratie stimmen die Wähler nicht direkt über die Bereitstellung einzelner öffentlicher Konsumgüter ab, sondern sie wählen Vertreter (Abgeordnete), die ihrerseits über Sachfragen abstimmen. Diese werben um die Gunst der Wähler nicht mit einzelnen Vorschlägen, sondern mit einem Wahlprogramm, in dem zu mehreren Problemen zusammenhängend Stellung bezogen wird. Im Vergleich zur direkten Demokratie werden durch dieses Verfahren die Verhandlungskosten drastisch gesenkt. In dem Modell, das Downs entwickelt hat, wird die Entscheidungsfindung in der Demokratie in Analogie zu wirtschaftlichen Vorgängen erklärt[15]: Alle Beteiligten verhalten sich rational und eigennützig[16]. Die Wähler stimmen einem bestimmten Wahlprogramm zu in der Erwartung, dass ihre persönlichen Interessen (Präferenzen) durchgesetzt werden. Die Politiker verfolgen auch ihre eigenen Ziele[17]. Dabei müssen sie jedoch die Wünsche der Wähler berücksichtigen, sonst haben sie keine Chance, an die Macht zu kommen. Auf diese Weise entsteht ein politischer Wettbewerb, ähnlich wie der Wettbewerb der Produzenten um die Konsumenten, um die Stimmen der Wähler. Dabei werden (ähnlich wie bei den Konsumenten) die Präferenzen der Wähler berücksichtigt[18]. In Analogie zum Ziel der Gewinnmaximierung bei den Unternehmern, streben die politischen Unternehmer Stimmenmaximierung an. Der politische Wettbewerb sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie der Wettbewerbsmechanismus auf dem privaten Markt. Zu prüfen ist jedoch inwieweit die Konkurrenz zwischen den Parteien immer dazu führt, daß die Gesellschaft einen pareto-optimalen Zustand erreicht.

3.1. Das Grundmodell[19]

Da das Bruttoeinkommen Y der Haushalte H mit einem bestimmten Steuersatz t belastet wird, beträgt ihr verfügbares Einkommen Y-tY. Bei einem Preis p des privaten Gutes ergibt sich für die Haushalte folgende Budgetbedingung[20]: Yi - pNi1 - tYi = 0[21] mit i = 1,2,...n Ni1 ist die von Hi gekaufte Menge des privaten Gutes. Ni2 sei ferner der Gesamtverbrauch des Haushaltes Hi nach dem (rein) öffentlichen Gut. Dieser entspricht der durch die Regierung bereitgestellte Menge N2. Die Mitglieder der Linkspartei (L) wünschen so viel wie möglich von dem öffentlichen Gut, ohne jedoch den Wahlerfolg zu gefährden, während die Rechtspartei ( R ) so wenig wie möglich wünscht, um die Steuerzahler zu schonen. Beide Parteien werden das gesamte Steueraufkommen zur Bereitstellung des öffentlichen Gutes verwenden. Es gibt also keine Wahlprogramme, die höhere geplante Steuereinnahmen als geplante Ausgaben vorsehen.

Für das geplante staatliche Budget[22] gilt also: n StkYi - p2Nk2 = 0[23] mit k = L, R i = 1 Wie im letzten Abschnitt bereits angesprochen, verfolgen alle Beteiligten ihre individuellen Ziele. Was insbesondere die Versorgung der Gesellschaft mit dem öffentlichen und dem privaten Gut angeht, verhalten sich alle Beteiligten auch beim öffentlichen Gut als Mengenanpasser (wie dies für private Güter bekannt ist). Ihre Entscheidungen werden durch die Preise koordiniert. Das besondere beim öffentlichen Gut ist, dass die Nachfrage kollektiv durch den Staat erfolgt. Offen bleibt jedoch noch die Frage, welche Menge des öffentlichen Gutes im Rahmen dieses Modells bereitgestellt wird und ob diese Menge pareto-optimal ist.

3.2. Ergebnisse des Grundmodells[24]

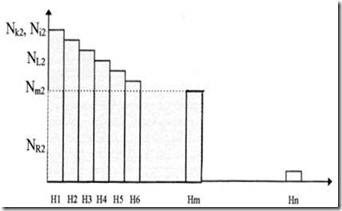

Die n Haushalte können zunächst nach der Größe der von ihnen gewünschten Menge des öffentlichen Gutes geordnet werden, wobei H1 die größte Menge und Hn die kleinste Menge wünscht. Hm bezeichnet den Haushalt im Median und Nm2 seine gewünschte Menge an dem öffentlichen Gut. Schlägt nun die Partei L entsprechend ihren Zielvorstellungen eine Menge NL2 > Nm2 und die Partei R entsprechend ihren Zielvorstellungen eine

Abbildung 4: Quelle: Bernholz, Peter: a.a.O., S. 19.

Menge NR2 < Nm2 und ist n ungerade, dann wird eine Partei eindeutig die Wahlen gewinnen. Hat dabei z.B. die Partei R eine zu niedrige Menge des öffentlichen Gutes vorgeschlagen, wird sie die Wahlen verlieren. Da aber beide Parteien vollständig über die Wählerpräferenzen informiert sind, werden sie nicht die tatsächlich von ihnen gewünschten Mengen vorschlagen, sondern solche, die ihnen einen Wahlsieg versprechen. Partei R wird demnach nicht NR2 vorschlagen, sondern eine höhere Menge zwischen NR2 und Nm2, um zusätzliche Stimmen zu gewinnen. Denn alle Haushalte, die mehr als NR2 wünschen, würden einer höheren Menge zustimmen. Es gibt zwar auch Wähler, die nicht mehr als NR2 wünschen, sie werden aber lieber R wählen, als L, die eine noch weiter von ihrem Optimum liegende Menge NL2 realisieren möchte. Partei R kann demnach durch eine Bewegung nach links zusätzliche Stimmen gewinnen, ohne Stimmen zu verlieren. Partei R kann schließlich die Wahlen gewinnen, wenn sich weit genug nach links bewegt und eine entsprechend große Menge des öffentlichen Gutes anbietet. Ähnlich kann Partei L sich die Mehrheit sichern, indem sie sich nach rechts bewegt (falls NL2 zu hoch ist) und Stimmen gewinnt, ohne Stimmen zu verlieren. Denn alle Wähler oberhalb des Medianwählers würden auch bei einer Menge zwischen NL2 und Nm2 lieber die Partei L wählen, als R, die eine noch kleinere Menge vorschlägt. Das gegenseitige Übertrumpfen ist nur dann ausgeschlossen, wenn beide Parteien ein Wahlprogramm mit NL2 = NR2 = Nm2 vorschlagen. Jede Partei, die von diesem Programm abweichen würde, würde Stimmen an die andere Partei und damit die Wahlen verlieren. Da jedoch annahmegemäß beide Parteien über die Präferenzen der Wähler vollständig informiert sind, werden sie von Anfang an identische Wahlprogramme vorschlagen, um die Wahlen zu gewinnen. Die Wahlen selbst werden durch Zufallsfaktoren entschieden. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die bereitgestellte Menge des öffentlichen Gutes im Rahmen des Grundmodells nicht pareto-optimal sein kann, denn nur der Medianwähler realisiert seinen optimalen Konsumplan. Die Lage mehrerer anderer Haushalte könnte verbessert werden, ohne die anderer Haushalte zu verschlechtern.

3.3. Erweiterung des Grundmodells um mehr als zwei Parteien[25]

Bei mehr als zwei Parteien wird häufig keine der Parteien die absolute Mehrheit erreichen können. Vielmehr werden die Parteien im Parlament auf Koalitionen mit anderen Parteien angewiesen sein. Das Regierungsprogramm ist dann ein Kompromiss aus den Wahlprogrammen der an der Regierung beteiligten Parteien. In diesem Fall müssen die Wähler eine Vorstellung darüber haben, welche Koalitionsmöglichkeiten es gibt und wie schließlich das Regierungsprogramm aussehen wird. Dieser Sachverhalt bringt zusätzlich Unsicherheit und mangelnde Information und erhöht das Risiko von Fehlentscheidungen für Wähler und Parteien mit wachsender Zahl der Parteien. Das Vorhandensein von mehr als zwei Parteien erlaubt zwar den Wählern ihre Präferenzen genauer zum Ausdruck zu bringen, das Ergebnis verschlechtert sich jedoch gegenüber dem Grundmodell, da angesichts der Unsicherheit eine sinnvolle Stimmabgabe immer schwieriger und schließlich unmöglich wird.

4. Schlusswort

Demokratische Abstimmungsverfahren veranlassen zwar die Individuen ihre wahren Präferenzen zu zeigen, jedoch ist kaum mit pareto-optimalen Ergebnissen zu rechnen. Die Einstimmigkeitsregel garantiert als einziges Abstimmungsverfahren pareto-optimale Ergebnisse, ist jedoch aufgrund der hohen Verhandlungskosten praktisch in größeren Gruppen als Abstimmungsverfahren nicht geeignet. Die anderen Abstimmungsverfahren der direkten und indirekten Demokratie sind selbst bei den sehr restriktiven Annahmen der Grundmodelle nicht in der Lage pareto-optimale Ergebnisse zu liefern. Werden noch mehrgipflige und mehrdimensionale Präferenzen sowie mehr als zwei Parteien berücksichtigt, verschlechtern sich die Ergebnisse zusätzlich. Auf jeden Fall ist als positiv zu bewerten, dass in den besprochenen Modellen die Güterversorgung für die meisten, wenn nicht für alle Haushalte besser ist als in einer Marktwirtschaft mit vollständiger Konkurrenz.

[1] Vgl. Samuelson, Paul A.: The pure theory of Public expenditur, in: The Review of Economics

and Statistics, Vol. 36, 1954, S. 387-389.

[2] Vgl. Samuelson, Paul A.: Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, in:

Review of Economics and Statistics, Vol. 37, 1955, S. 350-356.

[3] Vgl. Wicksell, Knut: Finanztheoretische Überlegungen, Aalen 1969, S. 110 ff.

[4] Vgl. Arnold, Volker: Theorie der Kollektivgüter, München 1992, S. 109 ff.

[5] Vgl. ebenda, S. 110 f.

[6] Die Menge des privaten Gutes X auf die, die Gesellschaft verzichten muss, um die Menge Y´

des öffentlichen Gutes bereitzustellen.

[7] Oder anders ausgedrückt: indem beide insgesamt die Menge ML des privaten Gutes weiterhin

konsumieren dürfen.

[8] Vgl. ebenda, S. 111.

[9] Vgl. Blankert, Charles B.: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 2. Auflage, München 1994;

S. 108.

[10] Die Annahme ist notwendig, damit die siegreiche Mehrheit der unterlegenen Minderheit nicht

die gesamten Kosten der Bereitstellung des öffentlichen Gutes aufbürdet.

[11] Vgl. Blankert, C. B.: a.a.O., S. 110.

[12] Vgl. ebenda, S. 109.

[13] Vgl. ebenda, S. 110 f sowie Arnold, V.: a.a.O., 114 ff.

[14] Vgl. ebenda, S. 113.

[15] Vgl. Downs, Anthony: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen 1968, S. 7.

[16] Vgl. ebenda, S. 4 ff und 26 f.

[17] Vgl. ebenda, S. 27.

[18] Vgl. Musgrave, Richard A. /Musgrave, Peggy B. / Kullmer, Lore: Die öffentlichen Finanzen in

Theorie und Praxis, 1. Band, 6. Auflage, Tübingen 1994, S. 140.

[19] Vgl. Downs, A.: a.a.O., S. 175 ff sowie Arnold, V.: a.a.O., S. 121 ff.

[20] Vgl. Bernholz, Peter: Grundlagen der Politischen Ökonomie, 2. Band, Tübingen 1975, S. 10 ff. [21] Jedes Individuum gibt das gesamte verfügbare Einkommen für das private Gut aus, weil es

dadurch seine Lage verbessert.

[22] Es wird angenommen, dass die Parteien im Falle eines Wahlsieges die vorgeschlagene Menge

bei den Unternehmungen zum Preis p2 kaufen müssen.

[23] Keine Partei kann die Wahlen gewinnen, wenn ihre vorgeschlagenen Steuereinnahmen ihre

geplanten Ausgaben zur Bereitstellung einer bestimmten Menge des öffentlichen Gutes

überschreiten. Die andere Partei würde sofort die gleiche Menge mit niedrigeren Steuersätzen

oder bei gleichen Steuersätzen eine höhere Menge vorschlagen und die Wahlen gewinnen. [

[24] Vgl. Bernholz, Peter: a.a.O., S. 019 ff.

[25] Vgl. BERNHOLZ, PETER / BREYER, FRIEDRICH: Grundlage der politischen Ökonomie,

Band 2: Ökonomische Theorie der Politik, 3. Auflage, Tübingen 1994, S. 121 ff.

Quellenverzeichnis

1. Arnold, Volker: Theorie der Kollektivgüter, München 1992.

2. BERNHOLZ, PETER / BREYER, FRIEDRICH: Grundlage der politischen Ökonomie, Band 2:

Ökonomische Theorie der Politik, 3. Auflage, Tübingen 1994.

3. Bernholz, Peter: Grundlagen der Politischen Ökonomie, 2. Band, Tübingen 1975.

4. Blankert, Charles B.: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 2. Auflage, München 1994.

5. Downs, Anthony: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen 1968.

6. Musgrave, Richard A. / Musgrave, Peggy B. / Kullmer, Lore: Die öffentlichen Finanzen in Theorie

und Praxis, 1. Band, 6. Auflage, Tübingen 1994.

7. Samuelson, Paul A.: Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, in: Review of

Economics and Statistics, Vol. 37, 1955, S. 350-356.

8. Samuelson, Paul A.: The pure theory of Public expenditur, in: The Review of Economics and

Statistics, Vol. 36, 1954, S. 387-389.

9. Wicksell, Knut.: Finanztheoretische Überlegungen, Aalen 1969.

Samuelson[1] hat in einem Modell mit öffentlichen und privaten Gütern die Bedingung für globale Effizienz abgeleitet und ein allgemeines Gleichgewicht für den Zwei-Güter-Fall auch grafisch[2] ermittelt. Demnach muss die Summe der individuellen Grenzraten der Substitution zwischen dem öffentlichen und dem privaten Gut der Grenzrate der Transformation (auf der Transformationskurve) entsprechen. Offen ließ er jedoch die Frage, wie die wahren Präferenzen der einzelnen Individuen zu ermitteln sind. Die neigen vielmehr dazu, falsche Präferenzen anzugeben, damit sie einen möglichst kleinen Anteil der Kosten der Bereitstellung des öffentlichen Gutes tragen müssen (sog. „Trittbrettfahrer“-Verhalten).

Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich an, die Individuen über die bereitzustellende Menge abstimmen zu lassen. Die beschlossene Menge kann dann realisiert werden. Da es sich hierbei um demokratische Abstimmungsregeln handelt, muss als Ergebnis des Abstimmungsverfahrens die Menge bereitgestellt werden, die eine breite Zustimmung der Gesellschaft findet.

Eine andere wichtige Frage ist, inwieweit die beschlossene Menge auch im Sinne der obigen Samuelson-Bedingung auch pareto-optimal ist. Im folgenden werden einige Abstimmungsregeln dargestellt und auf ihre Pareto-Optimalität hin geprüft. Dabei werden solche öffentlichen Güter betrachtet, für die die Nicht-Rivalität im Konsum gilt und ein Ausschluss von ihrer Nutzung nicht möglich ist.

Je nachdem ob die Mitglieder einer Gemeinschaft selbst über das Ausmaß der Bereitstellung von öffentlichen Gütern abstimmen oder von ihnen gewählten Vertretern diese Aufgabe übertragen, wird zwischen direkter und indirekter Demokratie unterschieden. In Abschnitt 3 werden zwei Abstimmungsregeln der direkten Demokratie behandelt, die Einstimmigkeitsregel und die Mehrheitsregel. Anschließend wird in Abschnitt 4 die indirekte (repräsentative) Demokratie dargestellt.

2. DIREKTE DEMOKRATIE

2.1. Einstimmigkeitsregel

Das Modell, das auf Wicksell[3] zurückgeht, sieht folgendes vor:

Es soll über ein Gesamtpaket abgestimmt werden, bei dem die Einführung des öffentlichen Konsumgutes oder die Änderung der bereitgestellten Menge mit einem Vorschlag über die Steuerlastverteilung gekoppelt wird.

Jeder Abstimmungsberechtigte kann weitere Vorschläge zu demselben Problemkreis einbringen.

Das Abstimmungsverfahren wird so lange fortgesetzt, wie sich Einstimmigkeit erzielen lässt.

Auf diese Weise endet man schließlich in einer pareto-optimalen Situation.

Wicksell geht bei seinen Überlegungen davon aus, dass die Bereitstellung von öffentlichen Gütern von allen Bürgern als etwas Positives angesehen wird. Gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, eine Menge bereitzustellen, bei der der voraussichtliche Nutzen die Kosten (= Steuerlast) übersteigt, dann gibt es bei gegebener Menge mindestens eine Steuerlastverteilung, bei der gegenüber der Situation ohne diese Menge für jeden Bürger sich einen Nettovorteil ergibt. Diese Steuerlastverteilung müsste dann einstimmig bewilligt werden. Bei diesem Abstimmungsverfahren gibt es also im Gegensatz zu anderen Verfahren nur Gewinner[4].

Das Problem bei der Einstimmigkeitsregel ist, dass es nicht eine sondern eine große Zahl von Steuerlastverteilungen gibt, bei denen jeder Abstimmungsberechtigte aus der Bereitstellung einer bestimmten Menge einen Nettovorteil zieht[5].

Dieses Problem wird in Abb. 1 dargestellt:

Abbildung 1: Quelle: Arnold, V. a.a.O., Seite 110. X sei das private Gut und Y das öffentliche Konsumgut.

Die Gemeinschaft besteht aus den Konsumenten I und II. Vor Einführung des öffentlichen Gutes Y verbrauchen die Individuen insgesamt die Menge OT des privaten Gutes (I die Menge OR und II die Menge RT) und realisieren Punkt T auf der Transformationskurve TT´. Es wird nun der Vorschlag eingebracht, die Menge Y´ des öffentlichen Gutes bereitzustellen. Die Kosten der Bereitstellung entsprechen der Strecke ST (Opportunitätskosten[6]). I müsste dann maximal auf die Menge OR-Y´L = KL des privaten Gutes verzichten, II die Menge RT-NM = KM+ST ohne sich gegenüber dem Ausgangszustand zu verschlechtern.

Insgesamt müssten I und II maximal auf die Menge ML+ST des Gutes X verzichten, während die Kosten der Bereitstellung von Y nur ST betragen. Es ist demnach möglich, die Kosten ST so auf die beiden Individuen zu verteilen, dass sie ihre Position verbessern (indem Kosten in Höhe von ML des privaten Gutes eingespart werden[7]). Die Frage ist jedoch, wie die Individuen um die Menge ML des privaten Gutes entlastet werden können und wie viel von den Kosten ST jeder tragen soll.

Die große Zahl der möglichen Steuerlastverteilungen, die jeden besser stellen, wird zu strategischen Überlegungen führen. Der einzelne Abstimmungsberechtigte wird - solange er im eigenen Interesse handelt - nur derjenigen Steuerlastverteilung zustimmen, die ihm den größtmöglichen persönlichen Vorteil verspricht. Verhält sich nun jeder so, dann wird keiner der Vorschläge einstimmig akzeptiert[8]. Die Verhandlungskosten, um alle zu überzeugen, einem bestimmten Vorschlag zuzustimmen, sind mit zunehmender Größe der Gesellschaft prohibitiv hoch. Andererseits besteht die Gefahr, dass einzelne Bürger ihr Vetorecht missbrauchen, um einen hohen Preis für ihre Zustimmung zu erpressen. Damit scheitert die Einstimmigkeitsregel als Allokationsmechanismus, der ein pareto-optimales Angebot an öffentlichen Gütern garantiert, als nicht praktikabel aus.

2.2. MEHRHEITSREGEL

2.2.1. Das Grundmodell

Als Alternative zur Einstimmigkeitsregel steht die Mehrheitsregel zur Verfügung. Dem Grundmodell liegen folgende Annahmen zu Grunde[9]: · Die Abstimmungsberechtigten sind gleichzeitig Konsumenten der öffentlichen Güter und Steuerzahler. Alle Abstimmungsberechtigten stimmen ab. Der Kostenbeteiligung der einzelnen Individuen zur Finanzierung der öffentlichen Güter wird generell, d.h. unabhängig vom Ausgang der Abstimmung festgelegt[10]. · Budgetdeckung ist vorgeschrieben. · Es wird über jeden Vorschlag separat abgestimmt. Eine Verbindung mit anderen Vorschlägen ist unzulässig. · Die Präferenzordnungen sind eingipflig. · Als angenommen gilt ein Vorschlag, der die einfache Mehrheit, d.h. 0,5n + 1 der n abgegebenen Stimmen, erreicht hat. · Koalitionen unter den Wählern werden wegen der hohen Verhandlungskosten als unmöglich betrachtet. Eingipfligkeit bedeutet, dass die Alternativen für jedes Individuum auf einer eindimensionalen Skala so angeordnet werden können, dass die Rangordnung der Alternativen, ausgehend von der besten Alternative (d.h. ihrem Präferenzgipfel) nach beiden Seiten hin monoton abfallen[11]. Je weiter die Bereitstellung von der vom jeweiligen Individuum präferierten Menge abweicht, desto schlechter die Situation für das Individuum. Im unteren Teil der Abbildung sind diese Präferenzordnungen als Kurven pA, pB und pC gekennzeichnet. Zu welchen Ergebnissen das Grundmodell führt, lässt sich anhand der folgenden Abbildung darstellen: Zur Diskussion steht das öffentliche Gut X. Es gibt der einfachheitshalber nur drei Individuen (bzw. Gruppen) A, B und C. Ihre marginalen Zahlungsbereitschaften sind mit MZAA, MZBB und MZBC dargestellt. GK sind die Grenzkosten einer Erhöhung der bereitzustellenden Menge des öffentlichen Gutes. Der Steueraufteilungsschlüssel sieht vor, dass jeder der drei Wähler 1/3 der Grenzkosten des öffentlichen Gutes trägt. Der Vorschlag, die Menge X1 bereitzustellen, wird von allen Wählern akzeptiert, weil bis X1 die MZB von jedem Wähler größer oder gerade gleich groß ist, wie der Beitrag, den er für zusätzliche Einheiten von X ohnehin leisten muss. Größeren Mengen als X1 stimmt A nicht mehr zu. B und C wünschen jedoch größere Mengen von X. Der Menge X3 stimmt B gerade noch zu.

Der würde auch C zustimmen, weil er noch größere Mengen wünscht.

Abbildung 2: Quelle: Blankert, Charles B.: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 2. Auflage, München 1994, S. 109.

Für die Menge X3 gibt es demnach eine einfache Mehrheit, sie könnte realisiert werden. Höhere Mengen akzeptiert nur noch C, für sie gibt es also keine Mehrheit mehr. Der entscheidende Wähler in diesem Verfahren ist also der mittlere Wähler, der genau gleich viel Stimmen über wie unter sich hat. Dieser sog. Medianwähler gibt dann den Ausschlag über die bereitzustellende Menge des öffentlichen Gutes und die Höhe des Budgets. Die Menge X3 stellt insofern das Medianwählergleichgewicht dar[12]. Die Menge X3 ist jedoch nicht pareto-optimal. Die pareto-optimale Menge liegt im Schnittpunkt der Grenzkostenkurve mit der Kurve der gesamten MZB aller drei Individuen MZB(A+B+C), weil nur an dieser Stelle die Summe der MZB den Grenzkosten entspricht. Demnach ist die Menge X2 pareto-optimal. Diese Menge liegt unter der beschlossenen Menge X3. Bei anderen Präferenzen und Kostenaufteilungen könnte die optimale Menge auch über X3 liegen. Die pareto-optimale Menge kann sich also nur zufällig ergeben.

3.2.2. Mehrgipflige Präferenzordnungen

Im Grundmodell wurden eingipflige Präferenzordnungen angenommen. Wird diese Annahme aufgehoben und werden mehrgipflige Präferenzen zugelassen, dann ist die Mehrheitsregel nicht mehr anwendbar. Um die Folgen von mehrgipfligen Präferenzordnungen zu verdeutlichen, werden die Präferenzordnungen der Individuen des Grundmodells wie folgt geändert[13]:

Abbildung 3

Die drei Individuen sollen darüber abstimmen, welche Menge des öffentlichen Konsumgutes bereitgestellt werden soll.

Bei wiederholten Abstimmungen gibt es folgende Ergebnisse:

Zwischen V und M gewinnt V mit 2:1. Es gilt V f M.

‚ Zwischen M und W gewinnt M mit 2:1. Es gilt M fW.

ƒ Zwischen W und V gewinnt W mit 2:1. Es gilt W f V.

Insgesamt gilt V f M f W f V.

Jede Alternative schlägt also die nächstfolgende, wobei insgesamt ein Zyklus entsteht. Die hier betrachtete Gesellschaft ist also bei einer Mehrheitsabstimmung nicht in der Lage, sich auf eine eindeutige Rangfolge der Alternativen festzulegen (sog. Arrow-Paradoxon). Gilt jedoch die Transitivitätsbedingung, dann folgt aus und ‚ V f W. Zwischen dem letzten und dem ersten Vorschlag wird nicht mehr abgestimmt. Damit ergibt sich ein scheinbar eindeutiges Ergebnis. Aber auch dieses Ergebnis hängt von der Reihenfolge der Abstimmungen ab. So kann sich im obigen Beispiel auch folgendes ergeben:

Reihenfolge der Abstimmungen kollektive Rangfolge

V gegen M und M gegen W V f M f W

M gegen W und W gegen V M f W f V

W gegen V und V gegen M W f V f M

Durch ein geschicktes Vorgehen lässt sich demnach das Ergebnis beeinflussen. Der Zyklus bei der kollektiven Rangfolge der Vorschläge und die von der Reihenfolge der Abstimmungen abhängigen Ergebnisse sind möglich, weil die Präferenzordnung des Wählers C zweigipflig ist. Wie man in der Grafik von Abbildung 3 erkennen kann, hat seine Präferenzordnung zwei maxima.

Wäre sie eingipflig, dann gäbe es auch keinen Zyklus. Zyklische Mehrheiten sind nicht auszuschließen, wenn man mehrdimensionale Präferenzen betrachtet. Die Gesellschaft müsste z.B. entscheiden, ob ein Stück Land als Fußballplatz, Wohnungsbaugrundstück oder als Biotop zu verwenden ist. Es ist dann denkbar, dass die Bürger bezüglich der Verwendung des Grundstücks als Fußballplatz, Wohnungsbaugrundstück oder Biotop eingipflige Präferenzen haben, wenn man diese Fragen separat betrachtet (Annahme 3 des Grundmodells). Wenn aber die Bürger Prioritäten zwischen den drei Möglichkeiten setzen müssen, ist die Eingipfligkeit sehr unwahrscheinlich[14]. Dann ist auch mit zyklischen Mehrheiten zu rechnen, je vielseitiger die Präferenzordnungen der Bürger sind. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass wenn mehrgipflige oder mehrdimensionale Präferenzordnungen zugelassen sind, die Ergebnisse des Grundmodells sich zusätzlich verschlechtern.

3. ENTSCHEIDUNGEN IN DER REPRÄSENTATIVEN DEMOKRATIE

Im Falle der repräsentativen Demokratie stimmen die Wähler nicht direkt über die Bereitstellung einzelner öffentlicher Konsumgüter ab, sondern sie wählen Vertreter (Abgeordnete), die ihrerseits über Sachfragen abstimmen. Diese werben um die Gunst der Wähler nicht mit einzelnen Vorschlägen, sondern mit einem Wahlprogramm, in dem zu mehreren Problemen zusammenhängend Stellung bezogen wird. Im Vergleich zur direkten Demokratie werden durch dieses Verfahren die Verhandlungskosten drastisch gesenkt. In dem Modell, das Downs entwickelt hat, wird die Entscheidungsfindung in der Demokratie in Analogie zu wirtschaftlichen Vorgängen erklärt[15]: Alle Beteiligten verhalten sich rational und eigennützig[16]. Die Wähler stimmen einem bestimmten Wahlprogramm zu in der Erwartung, dass ihre persönlichen Interessen (Präferenzen) durchgesetzt werden. Die Politiker verfolgen auch ihre eigenen Ziele[17]. Dabei müssen sie jedoch die Wünsche der Wähler berücksichtigen, sonst haben sie keine Chance, an die Macht zu kommen. Auf diese Weise entsteht ein politischer Wettbewerb, ähnlich wie der Wettbewerb der Produzenten um die Konsumenten, um die Stimmen der Wähler. Dabei werden (ähnlich wie bei den Konsumenten) die Präferenzen der Wähler berücksichtigt[18]. In Analogie zum Ziel der Gewinnmaximierung bei den Unternehmern, streben die politischen Unternehmer Stimmenmaximierung an. Der politische Wettbewerb sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie der Wettbewerbsmechanismus auf dem privaten Markt. Zu prüfen ist jedoch inwieweit die Konkurrenz zwischen den Parteien immer dazu führt, daß die Gesellschaft einen pareto-optimalen Zustand erreicht.

3.1. Das Grundmodell[19]

- Es gibt in einer bestimmten Gesellschaft zwei Parteien, z.B. die Linkspartei und die Rechtspartei. Die Politiker verteilen sich auf diese Parteien.

- Der Inhalt der Parteiprogramme beschränkt sich auf eine einzige Frage, die eindimensional ist (z.B. wie viel von einem bestimmten öffentlichen Gut bereitgestellt werden soll).

- Es wird nur ein privates und ein öffentliches Konsumgut produziert.

- Die Wähler haben in Bezug auf diese Frage eingipflige Präferenzordnungen.

- Die Wähler sind Nutzenmaximierer: sie stimmen dem Programm zu, das ihren Präferenzen am nächsten liegt.

- Die Politiker sind Stimmenmaximierer: sie entwerfen ihr Parteiprogramm so, dass sie möglichst viele Stimmen erhalten.

- Es herrscht vollkommene Information in dem Sinne, dass die Wähler über die Parteiprogramme und die Parteien über die Präferenzen der Wähler vollständig informiert sind.

- Die Wahlbeteiligung beträgt 100%.

- Wahlen finden permanent statt, so dass der Zeitfaktor vernachlässigt werden kann.

- Die Regierung erhebt nur eine proportionale Einkommensteuer

- Die vorgesehenen Staatsausgaben entsprechen den geplanten Steuereinnahmen.

Da das Bruttoeinkommen Y der Haushalte H mit einem bestimmten Steuersatz t belastet wird, beträgt ihr verfügbares Einkommen Y-tY. Bei einem Preis p des privaten Gutes ergibt sich für die Haushalte folgende Budgetbedingung[20]: Yi - pNi1 - tYi = 0[21] mit i = 1,2,...n Ni1 ist die von Hi gekaufte Menge des privaten Gutes. Ni2 sei ferner der Gesamtverbrauch des Haushaltes Hi nach dem (rein) öffentlichen Gut. Dieser entspricht der durch die Regierung bereitgestellte Menge N2. Die Mitglieder der Linkspartei (L) wünschen so viel wie möglich von dem öffentlichen Gut, ohne jedoch den Wahlerfolg zu gefährden, während die Rechtspartei ( R ) so wenig wie möglich wünscht, um die Steuerzahler zu schonen. Beide Parteien werden das gesamte Steueraufkommen zur Bereitstellung des öffentlichen Gutes verwenden. Es gibt also keine Wahlprogramme, die höhere geplante Steuereinnahmen als geplante Ausgaben vorsehen.

Für das geplante staatliche Budget[22] gilt also: n StkYi - p2Nk2 = 0[23] mit k = L, R i = 1 Wie im letzten Abschnitt bereits angesprochen, verfolgen alle Beteiligten ihre individuellen Ziele. Was insbesondere die Versorgung der Gesellschaft mit dem öffentlichen und dem privaten Gut angeht, verhalten sich alle Beteiligten auch beim öffentlichen Gut als Mengenanpasser (wie dies für private Güter bekannt ist). Ihre Entscheidungen werden durch die Preise koordiniert. Das besondere beim öffentlichen Gut ist, dass die Nachfrage kollektiv durch den Staat erfolgt. Offen bleibt jedoch noch die Frage, welche Menge des öffentlichen Gutes im Rahmen dieses Modells bereitgestellt wird und ob diese Menge pareto-optimal ist.

3.2. Ergebnisse des Grundmodells[24]

Die n Haushalte können zunächst nach der Größe der von ihnen gewünschten Menge des öffentlichen Gutes geordnet werden, wobei H1 die größte Menge und Hn die kleinste Menge wünscht. Hm bezeichnet den Haushalt im Median und Nm2 seine gewünschte Menge an dem öffentlichen Gut. Schlägt nun die Partei L entsprechend ihren Zielvorstellungen eine Menge NL2 > Nm2 und die Partei R entsprechend ihren Zielvorstellungen eine

Abbildung 4: Quelle: Bernholz, Peter: a.a.O., S. 19.

Menge NR2 < Nm2 und ist n ungerade, dann wird eine Partei eindeutig die Wahlen gewinnen. Hat dabei z.B. die Partei R eine zu niedrige Menge des öffentlichen Gutes vorgeschlagen, wird sie die Wahlen verlieren. Da aber beide Parteien vollständig über die Wählerpräferenzen informiert sind, werden sie nicht die tatsächlich von ihnen gewünschten Mengen vorschlagen, sondern solche, die ihnen einen Wahlsieg versprechen. Partei R wird demnach nicht NR2 vorschlagen, sondern eine höhere Menge zwischen NR2 und Nm2, um zusätzliche Stimmen zu gewinnen. Denn alle Haushalte, die mehr als NR2 wünschen, würden einer höheren Menge zustimmen. Es gibt zwar auch Wähler, die nicht mehr als NR2 wünschen, sie werden aber lieber R wählen, als L, die eine noch weiter von ihrem Optimum liegende Menge NL2 realisieren möchte. Partei R kann demnach durch eine Bewegung nach links zusätzliche Stimmen gewinnen, ohne Stimmen zu verlieren. Partei R kann schließlich die Wahlen gewinnen, wenn sich weit genug nach links bewegt und eine entsprechend große Menge des öffentlichen Gutes anbietet. Ähnlich kann Partei L sich die Mehrheit sichern, indem sie sich nach rechts bewegt (falls NL2 zu hoch ist) und Stimmen gewinnt, ohne Stimmen zu verlieren. Denn alle Wähler oberhalb des Medianwählers würden auch bei einer Menge zwischen NL2 und Nm2 lieber die Partei L wählen, als R, die eine noch kleinere Menge vorschlägt. Das gegenseitige Übertrumpfen ist nur dann ausgeschlossen, wenn beide Parteien ein Wahlprogramm mit NL2 = NR2 = Nm2 vorschlagen. Jede Partei, die von diesem Programm abweichen würde, würde Stimmen an die andere Partei und damit die Wahlen verlieren. Da jedoch annahmegemäß beide Parteien über die Präferenzen der Wähler vollständig informiert sind, werden sie von Anfang an identische Wahlprogramme vorschlagen, um die Wahlen zu gewinnen. Die Wahlen selbst werden durch Zufallsfaktoren entschieden. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die bereitgestellte Menge des öffentlichen Gutes im Rahmen des Grundmodells nicht pareto-optimal sein kann, denn nur der Medianwähler realisiert seinen optimalen Konsumplan. Die Lage mehrerer anderer Haushalte könnte verbessert werden, ohne die anderer Haushalte zu verschlechtern.

3.3. Erweiterung des Grundmodells um mehr als zwei Parteien[25]

Bei mehr als zwei Parteien wird häufig keine der Parteien die absolute Mehrheit erreichen können. Vielmehr werden die Parteien im Parlament auf Koalitionen mit anderen Parteien angewiesen sein. Das Regierungsprogramm ist dann ein Kompromiss aus den Wahlprogrammen der an der Regierung beteiligten Parteien. In diesem Fall müssen die Wähler eine Vorstellung darüber haben, welche Koalitionsmöglichkeiten es gibt und wie schließlich das Regierungsprogramm aussehen wird. Dieser Sachverhalt bringt zusätzlich Unsicherheit und mangelnde Information und erhöht das Risiko von Fehlentscheidungen für Wähler und Parteien mit wachsender Zahl der Parteien. Das Vorhandensein von mehr als zwei Parteien erlaubt zwar den Wählern ihre Präferenzen genauer zum Ausdruck zu bringen, das Ergebnis verschlechtert sich jedoch gegenüber dem Grundmodell, da angesichts der Unsicherheit eine sinnvolle Stimmabgabe immer schwieriger und schließlich unmöglich wird.

4. Schlusswort

Demokratische Abstimmungsverfahren veranlassen zwar die Individuen ihre wahren Präferenzen zu zeigen, jedoch ist kaum mit pareto-optimalen Ergebnissen zu rechnen. Die Einstimmigkeitsregel garantiert als einziges Abstimmungsverfahren pareto-optimale Ergebnisse, ist jedoch aufgrund der hohen Verhandlungskosten praktisch in größeren Gruppen als Abstimmungsverfahren nicht geeignet. Die anderen Abstimmungsverfahren der direkten und indirekten Demokratie sind selbst bei den sehr restriktiven Annahmen der Grundmodelle nicht in der Lage pareto-optimale Ergebnisse zu liefern. Werden noch mehrgipflige und mehrdimensionale Präferenzen sowie mehr als zwei Parteien berücksichtigt, verschlechtern sich die Ergebnisse zusätzlich. Auf jeden Fall ist als positiv zu bewerten, dass in den besprochenen Modellen die Güterversorgung für die meisten, wenn nicht für alle Haushalte besser ist als in einer Marktwirtschaft mit vollständiger Konkurrenz.

[1] Vgl. Samuelson, Paul A.: The pure theory of Public expenditur, in: The Review of Economics

and Statistics, Vol. 36, 1954, S. 387-389.

[2] Vgl. Samuelson, Paul A.: Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, in:

Review of Economics and Statistics, Vol. 37, 1955, S. 350-356.

[3] Vgl. Wicksell, Knut: Finanztheoretische Überlegungen, Aalen 1969, S. 110 ff.

[4] Vgl. Arnold, Volker: Theorie der Kollektivgüter, München 1992, S. 109 ff.

[5] Vgl. ebenda, S. 110 f.

[6] Die Menge des privaten Gutes X auf die, die Gesellschaft verzichten muss, um die Menge Y´

des öffentlichen Gutes bereitzustellen.

[7] Oder anders ausgedrückt: indem beide insgesamt die Menge ML des privaten Gutes weiterhin

konsumieren dürfen.

[8] Vgl. ebenda, S. 111.

[9] Vgl. Blankert, Charles B.: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 2. Auflage, München 1994;

S. 108.

[10] Die Annahme ist notwendig, damit die siegreiche Mehrheit der unterlegenen Minderheit nicht

die gesamten Kosten der Bereitstellung des öffentlichen Gutes aufbürdet.

[11] Vgl. Blankert, C. B.: a.a.O., S. 110.

[12] Vgl. ebenda, S. 109.

[13] Vgl. ebenda, S. 110 f sowie Arnold, V.: a.a.O., 114 ff.

[14] Vgl. ebenda, S. 113.

[15] Vgl. Downs, Anthony: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen 1968, S. 7.

[16] Vgl. ebenda, S. 4 ff und 26 f.

[17] Vgl. ebenda, S. 27.

[18] Vgl. Musgrave, Richard A. /Musgrave, Peggy B. / Kullmer, Lore: Die öffentlichen Finanzen in

Theorie und Praxis, 1. Band, 6. Auflage, Tübingen 1994, S. 140.

[19] Vgl. Downs, A.: a.a.O., S. 175 ff sowie Arnold, V.: a.a.O., S. 121 ff.

[20] Vgl. Bernholz, Peter: Grundlagen der Politischen Ökonomie, 2. Band, Tübingen 1975, S. 10 ff. [21] Jedes Individuum gibt das gesamte verfügbare Einkommen für das private Gut aus, weil es

dadurch seine Lage verbessert.

[22] Es wird angenommen, dass die Parteien im Falle eines Wahlsieges die vorgeschlagene Menge

bei den Unternehmungen zum Preis p2 kaufen müssen.

[23] Keine Partei kann die Wahlen gewinnen, wenn ihre vorgeschlagenen Steuereinnahmen ihre

geplanten Ausgaben zur Bereitstellung einer bestimmten Menge des öffentlichen Gutes

überschreiten. Die andere Partei würde sofort die gleiche Menge mit niedrigeren Steuersätzen

oder bei gleichen Steuersätzen eine höhere Menge vorschlagen und die Wahlen gewinnen. [

[24] Vgl. Bernholz, Peter: a.a.O., S. 019 ff.

[25] Vgl. BERNHOLZ, PETER / BREYER, FRIEDRICH: Grundlage der politischen Ökonomie,

Band 2: Ökonomische Theorie der Politik, 3. Auflage, Tübingen 1994, S. 121 ff.

Quellenverzeichnis

1. Arnold, Volker: Theorie der Kollektivgüter, München 1992.

2. BERNHOLZ, PETER / BREYER, FRIEDRICH: Grundlage der politischen Ökonomie, Band 2:

Ökonomische Theorie der Politik, 3. Auflage, Tübingen 1994.

3. Bernholz, Peter: Grundlagen der Politischen Ökonomie, 2. Band, Tübingen 1975.

4. Blankert, Charles B.: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 2. Auflage, München 1994.

5. Downs, Anthony: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen 1968.

6. Musgrave, Richard A. / Musgrave, Peggy B. / Kullmer, Lore: Die öffentlichen Finanzen in Theorie

und Praxis, 1. Band, 6. Auflage, Tübingen 1994.

7. Samuelson, Paul A.: Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, in: Review of

Economics and Statistics, Vol. 37, 1955, S. 350-356.

8. Samuelson, Paul A.: The pure theory of Public expenditur, in: The Review of Economics and

Statistics, Vol. 36, 1954, S. 387-389.

9. Wicksell, Knut.: Finanztheoretische Überlegungen, Aalen 1969.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen